2018年02月18日

思い知らされる❗

2月16日(木)の午後、私がパプリカを描くS君を描いていると、パプリカを終えたS君が私が描くS君を描き始めた。

画面を飛び出すくらいのエネルギーに満ちた彼の表現が、枠にはまって形だけにとらわれた私を諭すようで、恥ずかしくてなってきた。

この絵の前にパプリカを描くときも、私のものを見ながら描いていて、この鏡写しの自画像も、「また次のワークをするんだー」のような条件反射的な反応で彼が描きだして。

私が、一息つくと終わりかと思って画用紙を横にずらすも、私が更に画材を手にして描くと、「まだあるのかーと」のような反応で、削ったり塗ったりをこちらを見ながら描いて。

彼は、休憩がしたかったのも、私は彼を描きたいので書き続けていたら、彼も、それについてきて。

描きたくて描くなのか。反射的なのか。こちらが誘導することを意識してしまうと、それについてこさせてしまう。彼のこのときの心地よい絵の区切りは、少し前ではなかったか。

など、淀みなく純粋で素直な彼の心に、ごちゃごちゃと考えてしまう私の心が、正に鏡に写し取られたような感じがして、未熟さを感じたところでした。

彼の作品を見ると恥ずかしそうな、眠たいような感じも受ける。

#あわいや

2017年02月21日

天空の城ラピュタ 最後の言葉

先週、本屋さんでたまたま手にした本。

誠文堂新光社出版で、横山和成さん監修の 「図解でよくわかる 土壌微生物のきほん」。

その冒頭にこの言葉が紹介されている。

天空の城ラピュタのシータの最後の言葉。

映画は観たことあるが、記憶になかった。

正に今の世の中に当てはまる言葉で、とても胸に迫るものがある。

また、土が生きる源であることを、この言葉で切り出されている、横山さんの感性に感銘を受けた。

すぐに書きたくなって書き・・。

書き上げたものを数日して、声に出したくて読み・・・。

反芻を繰り返します。

●書・朗読:生駒新一郎

誠文堂新光社出版で、横山和成さん監修の 「図解でよくわかる 土壌微生物のきほん」。

その冒頭にこの言葉が紹介されている。

天空の城ラピュタのシータの最後の言葉。

映画は観たことあるが、記憶になかった。

正に今の世の中に当てはまる言葉で、とても胸に迫るものがある。

また、土が生きる源であることを、この言葉で切り出されている、横山さんの感性に感銘を受けた。

すぐに書きたくなって書き・・。

書き上げたものを数日して、声に出したくて読み・・・。

反芻を繰り返します。

●書・朗読:生駒新一郎

2016年07月22日

菅原直樹氏による「演劇で介護現場を楽しく豊かにする」体験講座&講演会 のご案内

明後日と明々後日です。お急ぎください。

このたび、認知症介護の現場に演劇の知を活かし、現場を楽しく豊かにしようとする標記事業を下記の通り実施することとなりました。今週末です。

高齢化社会にあって、介護は様々な問題を孕み、暗いニュースも後を絶たない状況であります。本事業は、介護の現場に演劇の手法を活かそうとする試みで、実際に「きつい」「つらい」想いをしている人の気持ちを軽くすること、あるいはまだ介護に直面してない人にも、その楽しさを知っていただくことを目的に実施するものです。

今週末です。

23日と24日です。

ご是非ともご参加をお待ちいたしております。

また、必要とされる方々へのより効果的に周知したく、お知り合いの方などへのメールの転送、回覧・配布のご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

1.実施日時・会場 (主催・共催)

■宮崎県 高鍋町 7月23日(土)

①講演会(定員40名)10:00~12:00

②体験講座(定員30名)13:15~16:15

高鍋町老人福祉館 大会議室

主催 あわいや ※障がい者と共に表現活動を行う任意団体

共催 都城市文化振興財団・舞台事業組合共同事業体

■宮崎県 都城市 7月24日(日)

①体験講座(定員30名)9:30~12:30

②講演会(定員70名)14:00~16:00

都城市総合文化ホール

主催 都城市文化振興財団・舞台事業組合共同事業体

共催 あわいや ※障がい者と共に表現活動を行う任意団体

2.内容

体験講座/介護者と認知症の人の疑似体験を通じ、

認知症の人との関わり方をじっくりと考える。

講演会/認知症の人との関わり方、

認知症ケアの楽しさ等を伝える。

講師:菅原直樹(俳優、介護福祉士)

3.参加料

体験講座/1,000円 講演会/500円

4.募集要項

①名前(よみがな)

②電話番号

③メールアドレス

④体験講座or講演会どちらに参加か(両方も可)

⑤参加動機(体験講座に参加希望の方のみ)

以上5項目を、高鍋会場はあわいや宛に、 都城会場は都城市総合文化ホールに知らせいただく。

●申込先・申込方法(高鍋と都城で異なります)

■高鍋会場→あわいや・生駒まで

メール m.awaiya.ya@gmail.com

電話 090-6773-5699(生駒)

■都城会場→都城市総合文化ホールまで

メール mjhall@mj-hall.jp

FAX 0986-23-7143

ご応募お待ち致しています。

_______________________________

演劇を介して認知症の方との関係を深める活動をされている菅原直樹が講師で行われます。

菅原さんは、栃木県出身で俳優であり介護福祉士です。そして、四国学院大学非常勤講師でもあります。

現在、在住する岡山で「老いと演劇」OiBokkeShi 主宰されています。劇作家・ 演出家の平田オリザさんが主宰する青年団に俳優として所属され、新進劇作家・演出家の作品に多数出演です。

2010 年より特別養護老人ホームの介護職員として働いており、 介護と演劇の相性の良さを実感し、地域における介護と演劇の新しいあり方を模索されています。

あるとき、認知症の方から「時計屋さん」を間違われ、好奇心からそのままその時計屋さんになりきり会話をすすめていくことで、会話の深まり広がりを実感されたことが、介護と演劇の相性の良さを感じたことのようです。

2012 年、岡山県 和気町に移住し、2014 年より認知症ケアに演劇手法を活かした「老いと演劇のワークショップ」を全国各地で展開されています。

2016年02月03日

♪きぬこさん

ふとカレンダーを見ると、あと3日、2月6日で絹子さんの生誕75年の記念日となる。

今年の8月24日は旅立たれて丸10年となる。

早いな-。もう、10年。

最初に出会ったのが18年前。

青葉町の長屋の土間を恐る恐る入っていくとニコニコと迎えて下さった絹子さん。

当時、どんこやの所長だった。

「私たちは何にも頑張ってないとよー」と。

私の愚問にサラリと答えて下さった。

出会って2年ほどして、絹子さんから「書を学びたい」「月謝を払って学びたい」と申し出があった。まだどんこやのスタッフではなかった私にそう、言われた。 この友井さんの声に共鳴して、サトミさんとヤスハルさんが時間を共にした。

絹子さんの個人教室の時間で印象にあるのは、私が、「友井さん、もう少しここをこのような感じで動かしたらいいと思います。」という一言に「はい」と言ってはものすごい集中力で一筆一筆を運ばれていた事。念を送り込むその姿は、なんの衒いもなく納得の行く作品にしようと、私の言葉をよりどころに一生懸命に紙に向かわれていた。その姿が強く瞼に焼き付いて離れない。

書き上げた後には「ありがとうごいました」と言われ、反対に私の方が最敬礼の気持ちに何度となくなった。

身体がきついと言って筆を持たれる時も、書き終えた時には「なんか不思議ね、書いていたらきもちよくなった」と。

あるときは、気持ちの落ち込み切った私を自宅に招いていただき、お酒と食事を出してくださり、とことんまで話しに付き合ってくださった。

私だけではなく、絹子さんを慕ってくる人をとにかく、飲ませ食わせをよくされていた。障がいの有無など関係なく。

しこたま叱られた時もあった。

その時は、言い返すこともできないくらいだった。

全身全霊で背中で、生き方を教えてくださった絹子さん。

境界線を行き来する役割を、と思う私に取って、とても偉大でお手本とする生き方だ。到底及びもしないが。

底の見えないでかい器で、いろんな人を惹きつけたひと。

どんこやの頃から離れない絹子さんの言葉の一つで

「アートはうまれたときから バリアフリー」

人と膝詰めで付き合い、擦れ、浮かび上がったストレートな言葉。

彼女がつけた「どんこや」って、とてつもなく大きな意味をなすものとつくづく思う。

だから、みずからがつけた「あわいや」にも思いを深めたい、共感したい。

自分の土壌をなすものは何か、誰に育まれ、誰と歩み、どこに行くのか。

岡富公園墓地に眠る絹子さんの生誕日を前に、自分の生き方の点検をしなくちゃ。

今年の8月24日は旅立たれて丸10年となる。

早いな-。もう、10年。

最初に出会ったのが18年前。

青葉町の長屋の土間を恐る恐る入っていくとニコニコと迎えて下さった絹子さん。

当時、どんこやの所長だった。

「私たちは何にも頑張ってないとよー」と。

私の愚問にサラリと答えて下さった。

出会って2年ほどして、絹子さんから「書を学びたい」「月謝を払って学びたい」と申し出があった。まだどんこやのスタッフではなかった私にそう、言われた。 この友井さんの声に共鳴して、サトミさんとヤスハルさんが時間を共にした。

絹子さんの個人教室の時間で印象にあるのは、私が、「友井さん、もう少しここをこのような感じで動かしたらいいと思います。」という一言に「はい」と言ってはものすごい集中力で一筆一筆を運ばれていた事。念を送り込むその姿は、なんの衒いもなく納得の行く作品にしようと、私の言葉をよりどころに一生懸命に紙に向かわれていた。その姿が強く瞼に焼き付いて離れない。

書き上げた後には「ありがとうごいました」と言われ、反対に私の方が最敬礼の気持ちに何度となくなった。

身体がきついと言って筆を持たれる時も、書き終えた時には「なんか不思議ね、書いていたらきもちよくなった」と。

あるときは、気持ちの落ち込み切った私を自宅に招いていただき、お酒と食事を出してくださり、とことんまで話しに付き合ってくださった。

私だけではなく、絹子さんを慕ってくる人をとにかく、飲ませ食わせをよくされていた。障がいの有無など関係なく。

しこたま叱られた時もあった。

その時は、言い返すこともできないくらいだった。

全身全霊で背中で、生き方を教えてくださった絹子さん。

境界線を行き来する役割を、と思う私に取って、とても偉大でお手本とする生き方だ。到底及びもしないが。

底の見えないでかい器で、いろんな人を惹きつけたひと。

どんこやの頃から離れない絹子さんの言葉の一つで

「アートはうまれたときから バリアフリー」

人と膝詰めで付き合い、擦れ、浮かび上がったストレートな言葉。

彼女がつけた「どんこや」って、とてつもなく大きな意味をなすものとつくづく思う。

だから、みずからがつけた「あわいや」にも思いを深めたい、共感したい。

自分の土壌をなすものは何か、誰に育まれ、誰と歩み、どこに行くのか。

岡富公園墓地に眠る絹子さんの生誕日を前に、自分の生き方の点検をしなくちゃ。

2016年01月10日

2015年11月28日

『海の五線譜』観劇

メディキット県民文化センター - 宮崎県立芸術劇場

2015年11月28日

『海の五線譜』観劇(28日19時~)

劇団「青☆組」よる公演

作・演出 劇団主宰である吉田小夏さん

5年前に宮崎を訪れた吉田さんが感激をした、宮崎の風、香り、光、音。

宮崎を題材にした演劇。今日、その作品「海の五線譜」が誕生しました。

宮崎の方言、名所が小気味良く挿入されています。

日常の何気ない風景や、言葉、響き、漂うもの。

家族と自然、恋焦がれ、擦れあう人、人。

生きている証を刻む時の流れに胸を詰まらせることも。

観終わってからは、ドキドキとした空気と香りが肌から伝わり、軽い興奮状態に陥ったような感じでした。

切ない、儚い、甘酸っぱい、キラキラとした光と風を吸い込んだような、なんとも言えない感覚になり、水平線で溶ける星空と海の夜に出かけてみたくなりました。

宮崎公演は明日までです。

そのあとは、11月末から東京公演です。

2015年11月21日

「ただいま」門川公演

門川町総合文化会館

2015年11月21日 ·

劇団こふく劇場

「ただいま」門川公演

平和につながる日常の、考えること、話すこと、想うこと、起きること。

一つ一つの所作の間に溜めをつくり、時を噛み締める。

もっとスローに、何気ないことがスローに映るように。

体内が入浴するような、涙がこみ上げ、呼吸の間を感じる、あったかーい気持ち一杯になった。

2015年11月19日

奥田知志さんの講演

2015年11月19日 · 宮崎県 日向市 ·

涙 いついらいだろうかー

風舎主催の奥田知志さんの講演

「助けてといったときに 助かった」

ホームレスだった男性の講演を聞いてぼろぼろ涙を流した小学生と同じように、込み上げて来て。

ホームレス ハウスレス

生活困窮と社会的孤立を深める、社会。

キズをちょっとずつ分け合う仕組みが社会にはあった。

人と人が出会えばキズが生じる、それが社会の広がり。

一人ではできない。

何を食べたかではなく、誰と食べたか。

幼い頃に、共働きの両親と一緒に食べた食事の時を思いだし、涙があふれでた。

誰に育まれ歩んできて、誰と歩んでいくか

心の根の深いところに届くお話しだった

2015年07月20日

今 感じ取ること・・・・。

8月30日まで、みやざきアートセンターで生頼範義(おおらいのりよし)展を開催しています。

類稀な才能と技術を駆使して変幻自在な表現が次々に並んでいます。

一つの原体験で、明石と川内の大空襲を経験したことから、人間の憎悪を忍ばせているものが幾作もあります。

その中で、日中戦争、ベトナム戦争、イラク人救出のドキュメント写真を元にした作品が、一際、作者の戦に形を変えたことに強烈なメッセージが込められています。

戦場に居る兵士は骨だけで描かれており、それは、大義名分も吹っ飛び、虚しく、戦う連鎖を続けるしかない道具と化した、人間を血も肉も無い状態で現しています。

また、中国、ベトナムの虐殺の写真を題材にしたものは、あたかも眠っているような、不本意に無残に絶たれた命ではあるが、その命の歴史を温かい瞳で見ているような描かれ方です。皮膚呼吸のする、地球に同化するかけがえない命として、時空を越えて作者がお一人お一人を供養されるような想いが伝わるものです。

正当化できない、暴挙を筆で心血のありったけ注ぎ込んで浮かび上がらせています。

今国会の動きを浮かべながらこの作品をみると様まざまなメッセージを受け取るようです。

2015年05月20日

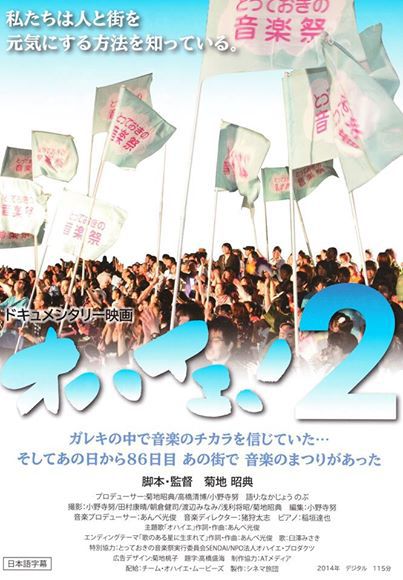

「オハイエ!2」<宮崎市上映会> のご案内

2001年から仙台で始まった「音楽でバリアを打ち壊せ! とっておきの音楽祭」。

障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、音楽のチカラで「心のバリアフリー」を目指すストリート音楽祭。合言葉は「みんなちがって みんないい」。

映画はその音楽祭を追ったドキュメンタリー映画です。2007年にパート1「オハイエ!」が映画化され、全国各地で自主上映のよなことで上映されていました。 今回の「オハイエ!2」はそのパート2です。

「とっておきの音楽祭」は2001年に仙台市で始まり、熊本市、鹿児島市、大阪枚方市、山形市、福島市、東松島市など全国十数か所でも、市民ボランティアの実行委員会主催で開催されているもののようです。

今回のパート2「オハイエ!2」は震災後の瓦礫の中から実施した仙台の音楽祭のドキュメンタリーです。

3.11が丁度、エントリー締切日でした。もともと、このパート2を撮る予定のところで、新たなバリア「震災」が発生。安否確認のメールの表示から映画は始まります。

あの日から86日目。住宅が流された方、家族・友人が津波にのみ込まれたかた。余震も続く中、開催について議論をするなか、こんな時だからこそ「とっておきの音楽祭を」との声が高まり開催にこぎつけました・・・・。

あらゆる身体状況の方々が、容赦のない自然の力を前に、希望を傾け音楽を奏でて行きます。

文や言葉では言い尽せません。音楽により、見事に力を受け、みるみる元気を表に出していかれる様子は、言葉がありません。

一人でも多くの方々に是非、ご覧いただきたくご案内をいたします。

音楽祭の音楽プロデューサーの石巻市出身、あんべ光俊さんより、友人の坂元金一(高岡町)に上映の打診があり今回の上映会開催の運びとなりました。

今回は宮崎市の外に日向市、西都市でも上映会を開催いたします。

オハイエとは、「オハヨー」+「イエー!」を合わせた仙台で生まれた元気のでる造語です。

『オハイエ!2』 ―宮崎市上映会―

■日時:平成27年5月22日(金)

18:00 開場

18:30 開演

あんべ光俊ミニライブ(20分)

19:00ごろ

「オハイエ2」 上映 115分

21:00ごろ

テーマソング「オハイエ」を皆で合唱

21:10ごろ

終演

■会場:宮崎市民プラザ(オルブライトホール)

宮崎市橘通西1-1-2

■チケット:

・大人 1,500円(当日1,700円) ※介助の方は無料です。

・学生 1,000円(高校生以上) ※中学生以下は無料です。

■主催:宮崎市肢体不自由児・者父母の会(山元)

■共催:宮崎県ボランティア協会(生駒)

宮崎『オハイエ!2』上映実行委員会(坂元)

■お問い合わせ先 :

・090-1976-8450 (坂元金一)

◎チケットに関しましては、上記の主催・共催各団体で扱っておりますが、このページをご覧頂いた皆様はここでお問い合わせください。生駒よりお返事をいたします。

※日向・西都上映について

・5月21日(木)日向市

・5月23日(土)西都市

両市の上映に関しては、宮崎『オハイエ!2』上映実行委員会 (坂元 090-1976-8450)にお問い合わせいただくか、こちらのページに書き込みくださればお返事いたします。いずれも あんべ光俊さんのミニコンサートがあります。

お一人でも多くの方にご覧いただけますことを願います。

今回の映画「オハイエ!2」の紹介ページ https://www.youtube.com/watch?v=jhBD-ZdmvnM

2015年01月18日

ほどよく自分は、じぶん だなー。

昨夜、大事な懇親会の一つを終えて帰ろうとしていたところ、1年以上、音信が途絶えていた幼なじみとばったり’ニシタチ’で出会った。

嬉しかった。

1年以上前に会ったとき職場の人間関係に擦れに擦れて、持病の自然治癒法を試行錯誤をする姿も痛々しくてならなかった。一度は30歳を過ぎた時に、一大決心をして、安定を捨て野に出る寸前まで行った彼は、自分の存在意義を見つけることが年々辛くなっているようにも映って居た。

ただ、耐えながら、根を張ろうとする細身の彼には、粘り強い芯の強さを感じる。

その彼と久しぶりに再会して、顔色も声も弾むところを感じられ、ほっとした。大きな変化があったわけではないが、ヘコタレずん歩んできた足取りがそうさせたんだと思った。

農に携わり、全身冷えに悩まされ続けている実直な彼は、荒波の中で耐え続け、強風に屈しずに在る勁草のようだ。

見てくれや、出来栄え、行動・会話の巧みさなどあればあったでいい。

が、そんなものが表に出て来る元のところ、見えないところで、養分を蓄え、豊かに根を張る力が見落とせない。

一大決心から風船がしぼむような感じも受けてきた彼、朴訥として、目立つことや、かっこ良く決め台詞で人の気を引くことなど、やるような男ではない。

でも、自らを見失わない。自力を宿し在ることに大きな共感と喜びを感じずには居られない。

そして、彼と酒を交わしながら、8年前に人生を締めくくった父を思った。

晩年では、息子の私とコミュニケーションが寸断していて、誠にバカタレながら、後になり後悔と痛惜の念に襲われた。

ただ、それも意味の在ることと素直に捉える。

父も、決して華美でなく、雄弁でもなく、多弁でもなく。

決して華麗に要領よくやる人ではなかった。

小さな店を持つ夢を実現し、いろんなことを言われる側面を持ちながらも、コツコツ、地道にやり通して、家族の生活と地域のコミュニティー形成の一助を担ってきた。

「真面目」とか「融通がきかない」などの評もあった。

そんなことは関係なく、やり通した。大それたことを口にするでもなく、派手にするでもなく、やり通した。

浅学で耐久心の乏しい息子は、父が旅だった後、会話が出来なかった期間を埋めるように、父の生き様を観る。

人の関わりで明らかになる自分。

自分との関わりで際立つ他の人。

それぞれの立ち位置、思想信条、感覚でお互いの評価が自然と起きてくる。

変わらないのは、それぞれの存在そのもの。

自分というもの。

今、観て、聞いて、触れて、味わって、感じられるこの感覚は私だけのもの。

みんな絶対的存在そのもの。

自分という存在から紡ぎだされる言葉や文、表現は自分の存在そのもの。

いちいち理由は付けられないときもある。

人と人が交わり創る世の中では、ルールや譲り合い、人に合わせる要領も要る。

アピールして埋もれなくする技術も要る。

お互いを打ち消し合わない程度、度が過ぎない程度に必要な側面もある。

そして、大事なことは、揺るぎなく、自分の歩む道を自らで感じ考えるところをぶれずに在ることである。弱音も吐いて。肩の力を抜いて。

ほどよく 自分はじぶん で。

2014年08月21日

「個展は自分を映す鏡」

11年前 北郷町の山道にあるお店にて、オーナーでもある岡元京子先生の書作品の個展を訪れたさいのお言葉。

まったく初めてお会いする先生は、私に展示されている作品の出来上がるまでの過程のお話しをしてくださった。

作品は、先生ご自身のその時の心境を綴ったお言葉、長年支えとされてきたお言葉が並んでいた。

みづよ高原にも掲示されているという’ニーバー’の祈りを書かれた作品では、一番に思いを込めた言葉であるがゆえに、筆をおろした瞬間、娘さんの瑞代さんが「お母さんトイレ」と直ぐ側で言われた為に、とっさに「なんでこんな時に」と声を荒らげたと。そして、すぐに我に返り、「私は何のためにこの言葉を書こうとしていたのか」と問い、外に出て真冬の中水を浴び,筆を取り直し書き上げたもの、とお話しくださった。

いろいろお話しくださり、個展をされる意義を初対面の私にお話しくださった。

「日常は常に変化をし、流れて行きます。このように個展をすることは、その流れを一端堰きとめて、流れを止めた川面に自分を映し、今の姿を確認するものなんです。流れていては自分の姿は見えませんからね。」と。

その時の不思議でありがたい時間が、今、この時、思い出される。

’ラインホールド・ニーバーの祈りの言葉’

神よ

変えることのできるものについて、

それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。

変えることのできないものについては、

それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。

そして、

変えることのできるものと、変えることのできないものとを、

識別する知恵を与えたまえ。

2014年07月26日

災害復興住宅が大幅遅れ

変な経済回復とやらの名前のついた政策の影響で、全国に建設バブル

どうでもいい五輪の無用な道路建物の建設バブル

で、で、で、生死の境地をくぐり抜け、精神的負荷の大きい被災者の為の復興住宅が、結果後回し。

すごい日本

2014年07月25日

この平成26年7月22日に思うこと 気づくこと

未明から夜明け前にかけて

●

脳の働き

前頭葉が鈍い

これまでにない感覚

スリープ状態

会話が動きが少ない、負荷が軽くあるからかなー

どんよりした頭で考える

▲

楽

楽

楽

楽ばかり続けば、脳の働き

ティーティーティー

■

簡単なやり取り

目先の機嫌とりのやり取り続けば

ピリッとした、旨味に迫る話しがうっとうしくなるばかり

◯

清濁合わせ飲む

なるほどの

世間様

我自身なり

△

目の前の現象

目の前の人 に

ただ苦情をいい

ただ願望をいう

我もそうなり得る

そうなりやすい

□

夜明け前

ひんやりとした空気

東の空に今、昇ろうとしているお日様

そのちょうど昇りたての三日月様

この転換する時が好き

2014年04月07日

ルワンダ

今日の朝、車のラジオのニュース。

アフリカの「ルワンダ」で20年前に起きた大虐殺事件。

多数派の民族が少数派の民族を100日間でおよそ80万人を虐殺した。

1日で8000人になる。

その後、加害者達は服役後、融和政策で社会復帰をするまでに。

当時、ルワンダのラジオで流れる誤った情報が、その大きな過ちを扇動したため、情報の真意を識別する教育の必要性があるとのこと。

課題山積ではあるが、過去の過ちを、亡くなった方の命を無駄にすることなく共存社会を築こうとしていることを報じていた。

びっくりした。

わずか3分のニュースだったが、人のもつ憎悪と友愛が激しく迫ってきて。知らなかった。こんな事件があったとは。

宮崎市の人口の2倍の人が僅か3ケ月余りで、命を奪われるとは。

制御が効かなくなった人が想像もつかない数いたとは。

そして、人が作り出す道具と情報が混乱に拍車をかけていたことを肝に命じ、僅か20年で融和共存に転じる努力をするまでに至るとは。

言葉ない。

アフリカの「ルワンダ」で20年前に起きた大虐殺事件。

多数派の民族が少数派の民族を100日間でおよそ80万人を虐殺した。

1日で8000人になる。

その後、加害者達は服役後、融和政策で社会復帰をするまでに。

当時、ルワンダのラジオで流れる誤った情報が、その大きな過ちを扇動したため、情報の真意を識別する教育の必要性があるとのこと。

課題山積ではあるが、過去の過ちを、亡くなった方の命を無駄にすることなく共存社会を築こうとしていることを報じていた。

びっくりした。

わずか3分のニュースだったが、人のもつ憎悪と友愛が激しく迫ってきて。知らなかった。こんな事件があったとは。

宮崎市の人口の2倍の人が僅か3ケ月余りで、命を奪われるとは。

制御が効かなくなった人が想像もつかない数いたとは。

そして、人が作り出す道具と情報が混乱に拍車をかけていたことを肝に命じ、僅か20年で融和共存に転じる努力をするまでに至るとは。

言葉ない。

2012年09月16日

出産前のこと

ふー

今夜のNHK 出産前診断について。

しきりに番組内ででてきた「命の選択」

「いのちの選別」にも聞こえて、観ているこちらも容易に思考が働くものではなかった。

中絶を考えられてその処置寸前まで行かれて、踏みとどまれた2組のご家族。

「命」と極限状態になって向き合った末に、我が子を生みあげられたご家族。

「制度そのものが、システム的にならないでほしい」との当事者団体の声。

母体の健康と経済的な事を拡大解釈して、障がいがあることを隠れた理由にした中絶。

身近にも驚く偏見の言動が時折飛び込んでくる、昨今。

「命」を「いのち」として向き合わずに、見てくれや、偏った価値観で簡単に選別してしまわないよう、日々と向き合いたい。

2012年08月26日

清 と その反対・・?

清かさと

その反対

変 おかしいとはいくらでも言えます。

力一杯に批判、非難を繰り返せば、

福祉的甘えや、うるさいやつらで片づけられ、

対立が際立ち過ぎては、感情での言動につきてしまいます。

容易に変えようのない世の中の流れにあって、体制をしめる動きを作る一人ひとりを頭ごなしに否定はできません。

モノ申す方も、一人間としての成り立ちを自ら観る謙虚さが要ります。

たとえ変とは言え、集められた善意の募金の数々は純粋な心根が詰まったものがおおいだろうから。

昨日からの出店を通して考え学ぶところでした。

2012年08月17日

空気 勇気

夜中

「責」+「任」 幾重にも広がる

無性に肉体労働を欲し、2号館の荷物運搬

笑いたくなるような、しかめるような

使い終わった封筒の裏を目にし、

汗を流した後の脱力感のまま、

白い画面にマジックが走る。

2012年05月09日

まっいい

日中戦争下 満州に渡り、苦境の極みに追いやられ、

やっとの思いで、大陸の大地を開拓した仲間達と命がらがら帰国した方々。

散々たる荒れ地をあてがわられ、離散の家族を思い続け、

耕せども一向に進展を見ない悲惨な地に鍬をいれ続けた開拓者達。

その方々の証言を元に作られたドラマが今夜最終回でした。

まったく想像につかない苦難の歩みに、安易に感想が言えません。

唯、間違いなく、その方々の礎の先に私は生かされている。

その事実のみを受け止めることが精一杯です。

主人公が夫の口癖を出しました。

「まっいい、生きてさえいればなんとかなる。」

今に置き換えて、救いとする言葉にするには、

その背景があまりにも重く、軽々しく用いられません。

だけど、だけど 響き渡っています。

やっとの思いで、大陸の大地を開拓した仲間達と命がらがら帰国した方々。

散々たる荒れ地をあてがわられ、離散の家族を思い続け、

耕せども一向に進展を見ない悲惨な地に鍬をいれ続けた開拓者達。

その方々の証言を元に作られたドラマが今夜最終回でした。

まったく想像につかない苦難の歩みに、安易に感想が言えません。

唯、間違いなく、その方々の礎の先に私は生かされている。

その事実のみを受け止めることが精一杯です。

主人公が夫の口癖を出しました。

「まっいい、生きてさえいればなんとかなる。」

今に置き換えて、救いとする言葉にするには、

その背景があまりにも重く、軽々しく用いられません。

だけど、だけど 響き渡っています。

2012年04月02日

汗かけ 恥かけ 手紙書け

揉まれる

思い

揉む思い

違う意見

考えが顕在することで

一つの思いを育てようとするのか

そうでない方向になるか、流れが起きる。

単純、純粋に生きることをとことんまで

地べたに向いて、空をみて考え抜くと

自ずと、内にある思いは、育とうとする。

そして、色んな意見は、間違いなく肥やしになる。

思いを育むことに真剣に向かわせるのは、

寧ろ厳しい現実的な視点の意見である。

その意見になえてしまい、それに従おうとすれば、

その思いはまだまだ、種子のままでいつづける。

しかし、強い意志が起きてくるならば、

間違いなくその思いは信念に変わる。

思いを揺るがずに持ち続けていくならば、

必然なる出会いにも巡りあう。

繋がってくる。

命が生きるという、元々のことに向いているならば、

自然にそうなるもんだ。

そうなんだ。

そうなんだ。

先週の5日間、心底学ぶ時間を与えていただきました。